Colaboración: Nada o casi nada

- por © NOTICINE.com

Por Sergio Berrocal

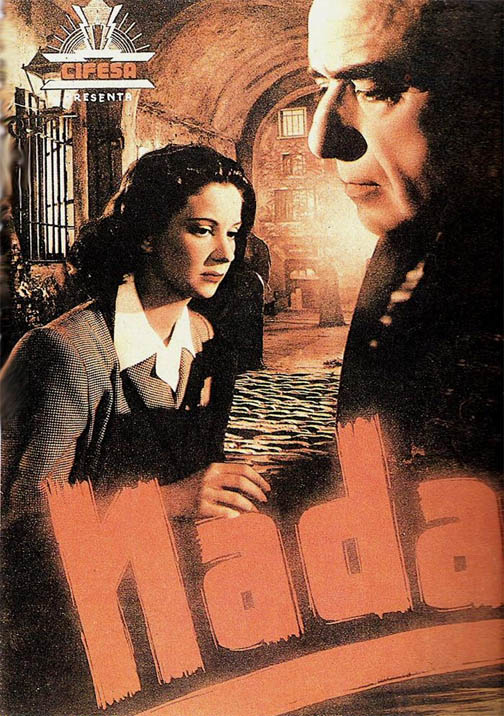

"Nada", la novela de Carmen Laforet, me impresionó desde que la vi tan seria por primera vez con su vestidito azul. Ni lo sé, pero aunque en esa época yo me hallaba muy lejos de la escasez y piojos de la posguerra española, el relato me heló la sangre. Recuerdo confusamente cuando Edgar Neville la llevó al cine con Conchita Montes, pero su atmósfera persigue a cualquiera.

En España eran años de una feroz posguerra civil que había dejado al país desarmado y desalmado. Europa estaba a punto de vivir el fin de la II Guerra Mundial, que había destrozado todo un continente mientras el principal ganador, los Estados Unidos, que habían tomado las armas cuando les convino y no cuando los nazis invadieron las esperanzas de los europeos se iban de rositas, para hacer negocios con la reconstrucción de todo un continente.

En este rifirrafe, el término de loser o perdedor lo acuñaron dos señoritos, que habían visto todas estas catástrofes, incluyendo la de España, desde el palco mayor reservado a los pudientes.

Ernest Hemingway y John Dos Passos, maravillosos contadores, se convirtieron en las Sherazades del desastre de toda una generación, probablemente varias, que arrastrarían las derrotas como propias. Todavía en Francia y en España lo que pasó está presente en los más viejos y en la literatura y en el cine.

¿Qué pasó en realidad? Nada. No pasó nada porque finalmente todos los llantos, las derrotas, las vergüenzas de las ciento de miles de mujeres alemanas desgarradas en sus vaginas por los bárbaros rojos de la triunfante Unión Soviética, a los que los aliados pusieron barra libre de venganza en Berlin quedaron una vez más en nada.

Luego, el excelso José Stalin, otro de los vencedores de la nada, abriría sus deliciosos gulag para encerrar hasta que la muerte los liberara a sus millones de gente rusa que nada quería saber de un comunismo tan perverso que se había presentado al mundo como el liberador de los más humildes, el Zorro de todo un mundo de bastardos marcados para morir.

Y, de nuevo, no pasó nada, porque nada era la tónica de los vencedores y los vencidos no eran nada para nadie, por los siglos de los siglos y amén.

Los japoneses, que tampoco fueron hermanitas de la caridad del cobre en todas las atrocidades desde que André Malraux escribió "La condición humana", fueron acogotados por los poderosos de siempre con la primera bomba atómica, bueno, fueron dos, con las que los Estados Unidos demostraban su dominio total en Nagasaki e Hiroshima.

Y, una vez más, nada. Miles, cientos de miles, ¿quién lo sabe en realidad?, de desgraciados nipones que solo querían vivir fueron condenados al mal atómico que mucho todavía han conservado en sus carnes. Pero el día que los japoneses se despierten… Nada.

Entretanto había llegado el alegre dúo formado por Dos Passos y Hemingway como bardos sensibles –montados en el confortable dólar que entonces todo lo podía— para explicarnos lo que ya sabíamos aunque ellos lo bautizaron.

- Si- dijo Merivale dirigiéndose al gabinete—fue una buena guerra mientras duró.

- El traje gris es para usted… Ahora yo tengo que elegir otro.

Son cosas que se decían en "Manhattan Transfer", el libro de la decepción esperanzadora que escribió Dos Passos mientras su compinche Ernest se dedicaba a encontrar la justificación de tanta estupidez, de tanta guerra perdida, porque nadie gana las guerras, salvo los bancos y los constructores.

Nada. Es que no había nada más que decir salvo acuñar el adjetivo elegante y un poco tanguero con el que nos llamaríamos los perdedores. Perdedor en español sonaba mal, a pelea de gallos mal avenida, a falda gris no levantada a tiempo y a sostén escondido precipitadamente. Nos llamaríamos loser, así de bonito y sonoro.

Y nada, loser se impuso, lo impusieron esos dos personajes del escribir para triunfar, porque ninguno de ellos lo fue. Ellos eran los ganadores de muchas guerras que no habían sufrido sino disfrutado.

Entonces entró el cine en la corrida y alguien filmó "El ladrón de bicicletas", alguien inventó a las Ana Magnani, auténticas llevadoras del duelo de todo un mundo en ríos d lágrimas que ningún cocodrilo acompañaba con sus trinos en el Festival de Salzburgo.

Incluso en los años sesenta, otro italiano –no nos olvidemos que les había tocado lidiar con una de las más feas, Benito Mussolini, el gemelo de Adolf Hitler— nos dio la puntilla.

Fuimos definitivamente unos loser cuando aceptamos los mandamientos que Federico Fellini nos declinó en su maravillosa y angustiosa "La dolce vita". El periodista encarnado por Marcello Mastroianni nos representó y sigue encarnándonos a todos esos loser que nos llegamos a creer elegantes porque no habíamos sabido ganar. Porque habíamos dejado perder hasta la vergüenza de nosotros mismos.

El periodista Marcello es una caricatura elegante y enternecedora de lo que hemos sido, de lo que somos todos esos loser que nos creíamos intelectuales por nuestra mismísima incapacidad de ganar aunque fuese un paupérrimo set, ni siquiera una partida completa. Claro, por supuesto, que ni siquiera jugábamos al tenis en aquellos clubs privados de aire fresco y hierba verde que Hollywood se encargó de enseñarnos como distintivo de ganadores.

Ahora, cuando el mundo empieza a hundirse de nuevo y los cineastas más poderosos refugian sus cobardías en los superhéroes y en las superwoman, muñequitos para una derrota, ya no queremos llamarnos loser. Silicon Valley ha impuesto otro concepto del mundo. La del niñato que con un intríngulis matemático se convierte en emperador de Internet y arrasa con todo. Qué lejos quedan las humanidades de la Sorbona de París…

Supongo que a nadie le gustaría vivir, gozar, en un lugar llamado Silicon Valley, preferimos Nueva York, París y hasta Berlín. Y agreguemos Casablanca donde ya ningún Rilke saca pecho ante los nazis eternamente malos ni ninguna Ingrid Bergman hace pucheritos en un terreno de aviación con un único y adiposo aduanero francés. Porque nos hemos quedado desconectados. Ahora, aunque nada importa, sí que no tenemos más remedio que llamarnos, bautizarnos vulgares perdedores.

Ya no están Dos Passos y Hemingway para aliviarnos el dolor.

Fue entonces, precisamente cuando las estrellas empezaron a chorrear del cielo, cuando los jazmines dejaron de brotar. Claude François paró de lamentarse que todo fuese igual, que su vida fuese una mierda, y Frank Sinatra le replicó que él hacía las cosas a su manera.

Y llegó el tiempo de los cactus sin agua y de Donald Trump amenazando a diestro y siniestro como un niño caprichoso al que le ríen las gracias.

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.

"Nada", la novela de Carmen Laforet, me impresionó desde que la vi tan seria por primera vez con su vestidito azul. Ni lo sé, pero aunque en esa época yo me hallaba muy lejos de la escasez y piojos de la posguerra española, el relato me heló la sangre. Recuerdo confusamente cuando Edgar Neville la llevó al cine con Conchita Montes, pero su atmósfera persigue a cualquiera.

En España eran años de una feroz posguerra civil que había dejado al país desarmado y desalmado. Europa estaba a punto de vivir el fin de la II Guerra Mundial, que había destrozado todo un continente mientras el principal ganador, los Estados Unidos, que habían tomado las armas cuando les convino y no cuando los nazis invadieron las esperanzas de los europeos se iban de rositas, para hacer negocios con la reconstrucción de todo un continente.

En este rifirrafe, el término de loser o perdedor lo acuñaron dos señoritos, que habían visto todas estas catástrofes, incluyendo la de España, desde el palco mayor reservado a los pudientes.

Ernest Hemingway y John Dos Passos, maravillosos contadores, se convirtieron en las Sherazades del desastre de toda una generación, probablemente varias, que arrastrarían las derrotas como propias. Todavía en Francia y en España lo que pasó está presente en los más viejos y en la literatura y en el cine.

¿Qué pasó en realidad? Nada. No pasó nada porque finalmente todos los llantos, las derrotas, las vergüenzas de las ciento de miles de mujeres alemanas desgarradas en sus vaginas por los bárbaros rojos de la triunfante Unión Soviética, a los que los aliados pusieron barra libre de venganza en Berlin quedaron una vez más en nada.

Luego, el excelso José Stalin, otro de los vencedores de la nada, abriría sus deliciosos gulag para encerrar hasta que la muerte los liberara a sus millones de gente rusa que nada quería saber de un comunismo tan perverso que se había presentado al mundo como el liberador de los más humildes, el Zorro de todo un mundo de bastardos marcados para morir.

Y, de nuevo, no pasó nada, porque nada era la tónica de los vencedores y los vencidos no eran nada para nadie, por los siglos de los siglos y amén.

Los japoneses, que tampoco fueron hermanitas de la caridad del cobre en todas las atrocidades desde que André Malraux escribió "La condición humana", fueron acogotados por los poderosos de siempre con la primera bomba atómica, bueno, fueron dos, con las que los Estados Unidos demostraban su dominio total en Nagasaki e Hiroshima.

Y, una vez más, nada. Miles, cientos de miles, ¿quién lo sabe en realidad?, de desgraciados nipones que solo querían vivir fueron condenados al mal atómico que mucho todavía han conservado en sus carnes. Pero el día que los japoneses se despierten… Nada.

Entretanto había llegado el alegre dúo formado por Dos Passos y Hemingway como bardos sensibles –montados en el confortable dólar que entonces todo lo podía— para explicarnos lo que ya sabíamos aunque ellos lo bautizaron.

- Si- dijo Merivale dirigiéndose al gabinete—fue una buena guerra mientras duró.

- El traje gris es para usted… Ahora yo tengo que elegir otro.

Son cosas que se decían en "Manhattan Transfer", el libro de la decepción esperanzadora que escribió Dos Passos mientras su compinche Ernest se dedicaba a encontrar la justificación de tanta estupidez, de tanta guerra perdida, porque nadie gana las guerras, salvo los bancos y los constructores.

Nada. Es que no había nada más que decir salvo acuñar el adjetivo elegante y un poco tanguero con el que nos llamaríamos los perdedores. Perdedor en español sonaba mal, a pelea de gallos mal avenida, a falda gris no levantada a tiempo y a sostén escondido precipitadamente. Nos llamaríamos loser, así de bonito y sonoro.

Y nada, loser se impuso, lo impusieron esos dos personajes del escribir para triunfar, porque ninguno de ellos lo fue. Ellos eran los ganadores de muchas guerras que no habían sufrido sino disfrutado.

Entonces entró el cine en la corrida y alguien filmó "El ladrón de bicicletas", alguien inventó a las Ana Magnani, auténticas llevadoras del duelo de todo un mundo en ríos d lágrimas que ningún cocodrilo acompañaba con sus trinos en el Festival de Salzburgo.

Incluso en los años sesenta, otro italiano –no nos olvidemos que les había tocado lidiar con una de las más feas, Benito Mussolini, el gemelo de Adolf Hitler— nos dio la puntilla.

Fuimos definitivamente unos loser cuando aceptamos los mandamientos que Federico Fellini nos declinó en su maravillosa y angustiosa "La dolce vita". El periodista encarnado por Marcello Mastroianni nos representó y sigue encarnándonos a todos esos loser que nos llegamos a creer elegantes porque no habíamos sabido ganar. Porque habíamos dejado perder hasta la vergüenza de nosotros mismos.

El periodista Marcello es una caricatura elegante y enternecedora de lo que hemos sido, de lo que somos todos esos loser que nos creíamos intelectuales por nuestra mismísima incapacidad de ganar aunque fuese un paupérrimo set, ni siquiera una partida completa. Claro, por supuesto, que ni siquiera jugábamos al tenis en aquellos clubs privados de aire fresco y hierba verde que Hollywood se encargó de enseñarnos como distintivo de ganadores.

Ahora, cuando el mundo empieza a hundirse de nuevo y los cineastas más poderosos refugian sus cobardías en los superhéroes y en las superwoman, muñequitos para una derrota, ya no queremos llamarnos loser. Silicon Valley ha impuesto otro concepto del mundo. La del niñato que con un intríngulis matemático se convierte en emperador de Internet y arrasa con todo. Qué lejos quedan las humanidades de la Sorbona de París…

Supongo que a nadie le gustaría vivir, gozar, en un lugar llamado Silicon Valley, preferimos Nueva York, París y hasta Berlín. Y agreguemos Casablanca donde ya ningún Rilke saca pecho ante los nazis eternamente malos ni ninguna Ingrid Bergman hace pucheritos en un terreno de aviación con un único y adiposo aduanero francés. Porque nos hemos quedado desconectados. Ahora, aunque nada importa, sí que no tenemos más remedio que llamarnos, bautizarnos vulgares perdedores.

Ya no están Dos Passos y Hemingway para aliviarnos el dolor.

Fue entonces, precisamente cuando las estrellas empezaron a chorrear del cielo, cuando los jazmines dejaron de brotar. Claude François paró de lamentarse que todo fuese igual, que su vida fuese una mierda, y Frank Sinatra le replicó que él hacía las cosas a su manera.

Y llegó el tiempo de los cactus sin agua y de Donald Trump amenazando a diestro y siniestro como un niño caprichoso al que le ríen las gracias.

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.