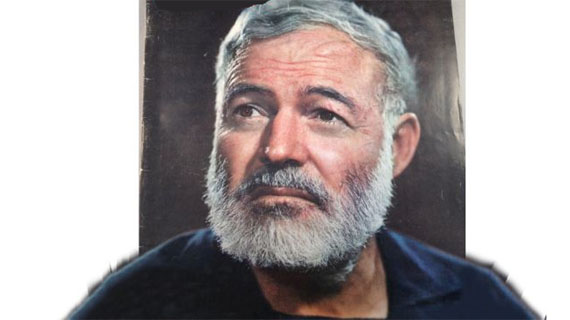

Colaboración: Ernest Hemingway fue dios

- por © NOTICINE.com

Por Sergio Berrocal

Hemingway, sí, el escritor que tantos éxitos consiguiera en una vida de apenas 62 años, sesenta y pocos años cuajados de triunfos literarios que pocos pueden jactarse de haber conseguido en tan poco tiempo, que tanto talento derrochó, no pudo con los demonios que le perseguían y se voló la cabeza.

Fue su única derrota, la de un dios.

Fue su único verdadero triunfo. El de Dios. El de ese dios que manda concebir al hijo para luego ajusticiarlo con una especie de garrote vil a la romana, en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.

Desde el comienzo del principio, pongamos desde "Adiós a las armas" hasta lo más bello que nunca firmó, "El viejo y el mar", y una riada de títulos más de novelas, sabrosas crónicas, cuentos a porrillo, artículos sobre guerras, porque a él no le bastaba con una, y fue corriendo detrás de la desgracia desde la matanza de los armenios a cuando los alemanes malditos nazis mordieron por fin el polvo cuando Adolfo Hitler, el inenarrable, quiso tragarse el mundo como en un juego de magia.

La mala magia de políticos que en toda Europa no quisieron ver que Hitler iba a dar el zarpazo y destruir toda una civilización. Países como Estados Unidos, el primero y el principal, que se mantuvo al margen y que se cubrió de gloria de marchas militares cuando los japoneses los patearon en el hígado del orgullo aniquilando su flota en Pearl Harbour. Dos años después de que los europeos sufrieran los embates de la ferocidad nazi.

Famoso, qué digo, célebre con C de cielo, lo fue hasta el colmo. Hasta el colmo de la copa llena de algo que pudo parecerse al licor de la última cena, aunque no fuera el Santo Grial. No se podía llegar más lejos. Como escritor, como hombre en sus diferentes secciones de la vida, amores, vivencias,

El maldito lo tenía todo. Dinero para escribir, éxito clamoroso y ruidoso de dólares cuando empezó a publicar, mujeres que le admiraban, y que posiblemente fue lo que más feliz le hizo. Porque Hemingway, contradiciendo esa leyenda maldita de monje con fusil al hombro, amaba a las mujeres. Sin ellas no era nadie. Necesitaba que hubiese una cada vez que quería una aclamación. Su yate se llamaba Pilar, nombre bonito de mujer, de otra heroína de sus novelas, de alguna encontrada en montes donde gente de otra lengua luchaba por la libertad que luego quedaba en nada.

Hemingway, que sí creía en el destino, sabía que terminaría como su padre, al que ni siquiera se sabe si amaba o respetaba o ninguna de las dos cosas. Pegándose un tiro, en cualquier sitio, en cualquier momento.

Y cuando él decidió que ni Dios ni Satanás iban a dictarle su conducta, que podía irse de este maldito mundo sin pedir permiso, tal vez pensó en el padre, el padre de la cruz, el de todos los sacrificios, el de todos los amores, al que se ama sin contrapartida. Y apretó el gatillo. Y con la exuberante puntería que había presumido tanto en sus cacerías africanas no necesitó recargar para abatir al enorme elefante en que se había convertido, obsesionado por el temor de no poder nunca más volver a escribir. De no poder seguir contando historias. Y él necesitaba contar como necesitaba un trago de más vez que cuando.

El miedo a no seguir siendo el Hemingway triunfador, fanfarrón, talentoso y lleno de vida, a quien quizá el FBI persiguió realmente y no eran fantasías suyas, se transformó en una obsesión para la que no vio más salida que el punto final, él que tantos puntos finales amargos había formado durante tantos años, los años más gloriosos, más bello de la novela norteamericana.

-¡Adiós, maestro!, decía Gabriel García Márquez que le gritó un día, ¿o sería una tarde?, en el París de todas las escrituras, en ese París que Hemingway llegó a ver como una fiesta.

Nadie sabe con certeza, ni siquiera por asomo, qué son los pensamientos propios del martirologio que empieza vía la angustia, la ansiedad de los primeros momentos, cuando lo arreglas o crees arreglarlo con un trago, el caminito que conduce poco a poco, casi sin que te des cuenta, a las manías, a la locura, suficientemente loca para que entonces la vida no sea más que un tremendo camino de cruz, con la cuesta nitcheana como para escribir "Dios ha muerto".

Ni el obsesivo Sigmund Freud había llegado tan lejos cuando probó, usó y abuso de la cocaína como remedio para lo que entonces era más románticamente la melancolía.

Puede imaginarse que el mismísimo Freud quiso escapar a sus propios demonios, esos bichos implacables aunque totalmente invisibles, vengativos y sin alma que destrozan el entendimiento y la vida que lo acompaña.

He leído poco a Nietsche, como casi todo el mundo, pero me sé a Ernest Hemingway de memoria.

Para entender el desenlace hay que empezar leyendo sus primeras crónicas de juventud, tenía 17 años, en el "Kansas City Star" (1917-1918). Eran croniquillas llenas de vida, de ingenio, de juventud y hasta de alegría. Ya en 1950 con "Across the River and into Trees" es el hombre el que habla sin demasiado entusiasmo. Como en "Las nieves del Kilimanjaro", algunas de cuyas frases podrían haber servido de obituario en el Carné del diario Le Monde de París. Y sin duda a él, al autor, le hubiese encantado.

Es cierto, Hemingway se marchó demasiado joven, quizá cuando estaba en su plenitud creativa o así habrían podido considerarlo sus editores. Pero él, aparentemente, pensaba que ahí debía de acabarse todo.

En la guerra civil española (1939-1945) que tanto y tan bien escribió Hemingway –algunas de sus crónicas parecen estribillos para un musical de Broadway—vivió un personaje que él tal vez conoció, un tal Rafael Sánchez Mazas, al que a toro pasado se le considera como un buen escritor o un escritor excelente.

Ha pasado a la pequeña historia de España porque fue uno de los jerifartes de Falange Española, el partido que ayudó a Francisco Franco en la guerra civil, aunque luego se odiaran y se combatieran.

Estaba terminando la guerra de España cuando Sánchez Mazas fue detenido por tropas del ejército republicano. Y como era la hora de la derrota, pienso, decidieron organizar una matanza final con todos los fascistas que habían caído en sus manos.

Y empezaron a fusilarlos. Entre los fusilados estaba Sánchez Mazas, quien pudo contarlo con pelos y señales porque por uno de esos insensatos milagros de la vida o de la muerte, las balas que les destinaban los milicianos perforaron sus ropas pero ninguna le tocó las carnes.

Entre este hombre, bueno o malo era un hombre, y Ernest Hemingway, probablemente no había ningún punto de comparación.

Pero Sánchez Mazas, el fusilado ileso, dicen que tenía una frase muy suya: "Ni me arrepiento ni me olvido".

Estoy convencido de que a Hemingway le hubiese encantado. Porque él tampoco se arrepentía y, aparentemente, tampoco olvidaba.

Y hasta podría haberle gustado un epitafio de este estilo:

Vivió luchando

Murió vencido.

¡Adiós, maestro!

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.

Hemingway, sí, el escritor que tantos éxitos consiguiera en una vida de apenas 62 años, sesenta y pocos años cuajados de triunfos literarios que pocos pueden jactarse de haber conseguido en tan poco tiempo, que tanto talento derrochó, no pudo con los demonios que le perseguían y se voló la cabeza.

Fue su única derrota, la de un dios.

Fue su único verdadero triunfo. El de Dios. El de ese dios que manda concebir al hijo para luego ajusticiarlo con una especie de garrote vil a la romana, en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.

Desde el comienzo del principio, pongamos desde "Adiós a las armas" hasta lo más bello que nunca firmó, "El viejo y el mar", y una riada de títulos más de novelas, sabrosas crónicas, cuentos a porrillo, artículos sobre guerras, porque a él no le bastaba con una, y fue corriendo detrás de la desgracia desde la matanza de los armenios a cuando los alemanes malditos nazis mordieron por fin el polvo cuando Adolfo Hitler, el inenarrable, quiso tragarse el mundo como en un juego de magia.

La mala magia de políticos que en toda Europa no quisieron ver que Hitler iba a dar el zarpazo y destruir toda una civilización. Países como Estados Unidos, el primero y el principal, que se mantuvo al margen y que se cubrió de gloria de marchas militares cuando los japoneses los patearon en el hígado del orgullo aniquilando su flota en Pearl Harbour. Dos años después de que los europeos sufrieran los embates de la ferocidad nazi.

Famoso, qué digo, célebre con C de cielo, lo fue hasta el colmo. Hasta el colmo de la copa llena de algo que pudo parecerse al licor de la última cena, aunque no fuera el Santo Grial. No se podía llegar más lejos. Como escritor, como hombre en sus diferentes secciones de la vida, amores, vivencias,

El maldito lo tenía todo. Dinero para escribir, éxito clamoroso y ruidoso de dólares cuando empezó a publicar, mujeres que le admiraban, y que posiblemente fue lo que más feliz le hizo. Porque Hemingway, contradiciendo esa leyenda maldita de monje con fusil al hombro, amaba a las mujeres. Sin ellas no era nadie. Necesitaba que hubiese una cada vez que quería una aclamación. Su yate se llamaba Pilar, nombre bonito de mujer, de otra heroína de sus novelas, de alguna encontrada en montes donde gente de otra lengua luchaba por la libertad que luego quedaba en nada.

Hemingway, que sí creía en el destino, sabía que terminaría como su padre, al que ni siquiera se sabe si amaba o respetaba o ninguna de las dos cosas. Pegándose un tiro, en cualquier sitio, en cualquier momento.

Y cuando él decidió que ni Dios ni Satanás iban a dictarle su conducta, que podía irse de este maldito mundo sin pedir permiso, tal vez pensó en el padre, el padre de la cruz, el de todos los sacrificios, el de todos los amores, al que se ama sin contrapartida. Y apretó el gatillo. Y con la exuberante puntería que había presumido tanto en sus cacerías africanas no necesitó recargar para abatir al enorme elefante en que se había convertido, obsesionado por el temor de no poder nunca más volver a escribir. De no poder seguir contando historias. Y él necesitaba contar como necesitaba un trago de más vez que cuando.

El miedo a no seguir siendo el Hemingway triunfador, fanfarrón, talentoso y lleno de vida, a quien quizá el FBI persiguió realmente y no eran fantasías suyas, se transformó en una obsesión para la que no vio más salida que el punto final, él que tantos puntos finales amargos había formado durante tantos años, los años más gloriosos, más bello de la novela norteamericana.

-¡Adiós, maestro!, decía Gabriel García Márquez que le gritó un día, ¿o sería una tarde?, en el París de todas las escrituras, en ese París que Hemingway llegó a ver como una fiesta.

Nadie sabe con certeza, ni siquiera por asomo, qué son los pensamientos propios del martirologio que empieza vía la angustia, la ansiedad de los primeros momentos, cuando lo arreglas o crees arreglarlo con un trago, el caminito que conduce poco a poco, casi sin que te des cuenta, a las manías, a la locura, suficientemente loca para que entonces la vida no sea más que un tremendo camino de cruz, con la cuesta nitcheana como para escribir "Dios ha muerto".

Ni el obsesivo Sigmund Freud había llegado tan lejos cuando probó, usó y abuso de la cocaína como remedio para lo que entonces era más románticamente la melancolía.

Puede imaginarse que el mismísimo Freud quiso escapar a sus propios demonios, esos bichos implacables aunque totalmente invisibles, vengativos y sin alma que destrozan el entendimiento y la vida que lo acompaña.

He leído poco a Nietsche, como casi todo el mundo, pero me sé a Ernest Hemingway de memoria.

Para entender el desenlace hay que empezar leyendo sus primeras crónicas de juventud, tenía 17 años, en el "Kansas City Star" (1917-1918). Eran croniquillas llenas de vida, de ingenio, de juventud y hasta de alegría. Ya en 1950 con "Across the River and into Trees" es el hombre el que habla sin demasiado entusiasmo. Como en "Las nieves del Kilimanjaro", algunas de cuyas frases podrían haber servido de obituario en el Carné del diario Le Monde de París. Y sin duda a él, al autor, le hubiese encantado.

Es cierto, Hemingway se marchó demasiado joven, quizá cuando estaba en su plenitud creativa o así habrían podido considerarlo sus editores. Pero él, aparentemente, pensaba que ahí debía de acabarse todo.

En la guerra civil española (1939-1945) que tanto y tan bien escribió Hemingway –algunas de sus crónicas parecen estribillos para un musical de Broadway—vivió un personaje que él tal vez conoció, un tal Rafael Sánchez Mazas, al que a toro pasado se le considera como un buen escritor o un escritor excelente.

Ha pasado a la pequeña historia de España porque fue uno de los jerifartes de Falange Española, el partido que ayudó a Francisco Franco en la guerra civil, aunque luego se odiaran y se combatieran.

Estaba terminando la guerra de España cuando Sánchez Mazas fue detenido por tropas del ejército republicano. Y como era la hora de la derrota, pienso, decidieron organizar una matanza final con todos los fascistas que habían caído en sus manos.

Y empezaron a fusilarlos. Entre los fusilados estaba Sánchez Mazas, quien pudo contarlo con pelos y señales porque por uno de esos insensatos milagros de la vida o de la muerte, las balas que les destinaban los milicianos perforaron sus ropas pero ninguna le tocó las carnes.

Entre este hombre, bueno o malo era un hombre, y Ernest Hemingway, probablemente no había ningún punto de comparación.

Pero Sánchez Mazas, el fusilado ileso, dicen que tenía una frase muy suya: "Ni me arrepiento ni me olvido".

Estoy convencido de que a Hemingway le hubiese encantado. Porque él tampoco se arrepentía y, aparentemente, tampoco olvidaba.

Y hasta podría haberle gustado un epitafio de este estilo:

Vivió luchando

Murió vencido.

¡Adiós, maestro!

Sigue nuestras últimas noticias por TWITTER.